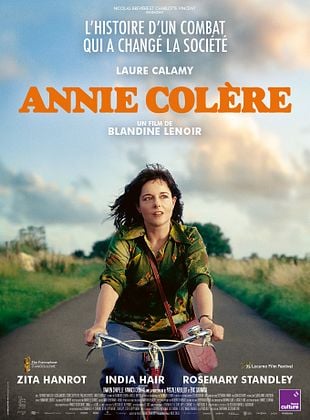

Annie colère, de Blandine Lenoir, nous plonge dans le Paris des années 1970 à travers le parcours d’Annie, une femme ordinaire qui, après avoir eu recours à un avortement grâce au MLAC (Mouvement pour la Libération de l’Avortement et de la Contraception), choisit de rejoindre ce collectif. Ce n’est pas un film larmoyant ou dramatique sur l’avortement : au contraire, il rayonne d’une énergie militante, solidaire et profondément humaine.

Ce qui m’a touchée, c’est la manière dont le film raconte le pouvoir du collectif. Il met en lumière l’empouvoirement que peut apporter l’engagement, le partage des savoirs et l’entraide entre femmes (et alliés). Le MLAC y est montré comme un espace de soin où la lutte pour les droits devient aussi une source de joie, de liberté et d’émancipation.

Annie colère permet de (re)découvrir une page peu connue de l’histoire sociale et féministe française avec le mouvement du MLAC (on cite davantage Simone Veil comme l’icône du droit à l’avortement en oubliant certains mouvements qui y ont grandement participé). On y découvre un réseau déterminé de citoyennes et de professionnels de santé, agissant dans l’illégalité mais avec courage et sans se cacher, pour garantir aux femmes un droit fondamental : disposer de leur corps.

Un film nécessaire, lumineux, qui rappelle que le militantisme peut être une force joyeuse et transformatrice, même face à l’adversité.

Un coup de cœur de Lucie du bibliobus.

Médiathèques de Villeurbanne lire, écouter, voir

Médiathèques de Villeurbanne lire, écouter, voir